「料理が好き」という真っすぐな想い

基礎をしっかり学んだ上での知識や経験に裏打ちされたレシピで、読者はもちろん、料理専門誌の編集者や調理家電・器具メーカーからの信頼も厚い、料理家の渡辺麻紀さん。料理上手のお母様が大勢の来客に料理を振る舞ったり、京都で呉服店を営んでいたおばあ様が作ったおばんざいを従業員や親族の方たちが食べたりする様子を見て、おいしい料理を作る・食べるという行為に、子どもながらに喜びを感じていたといいます。

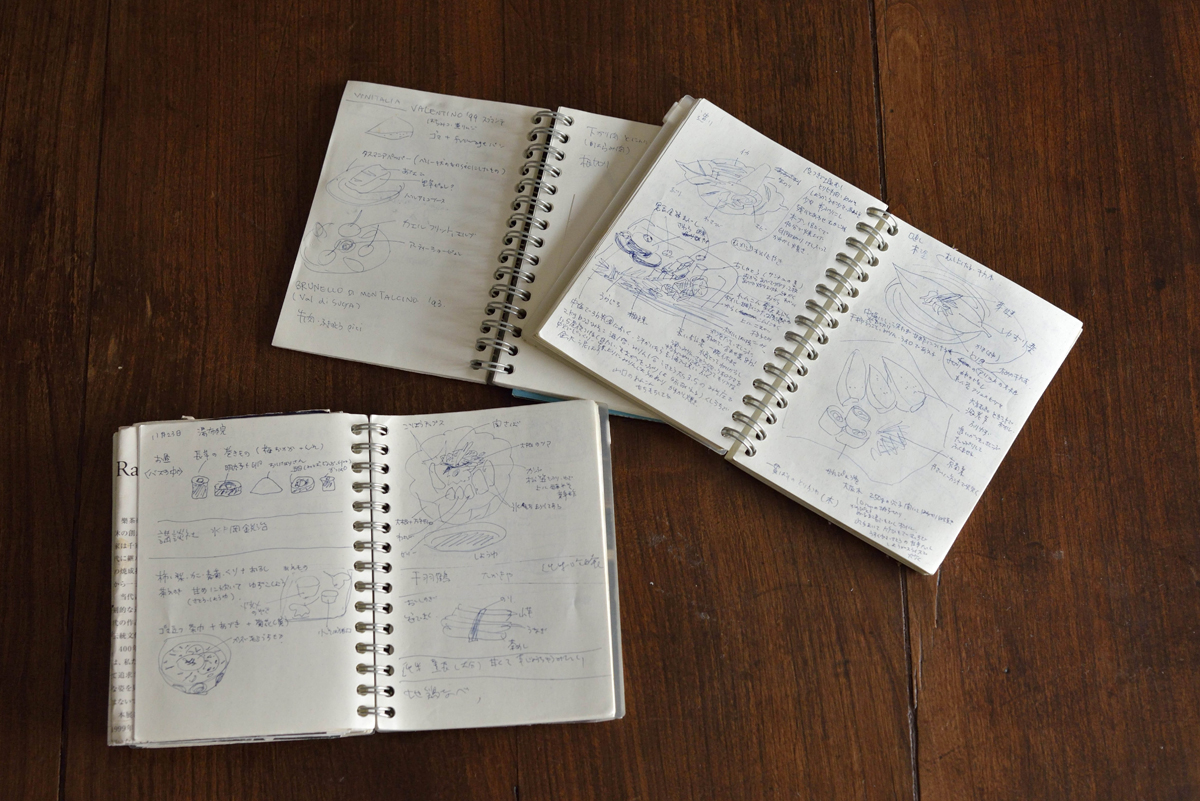

「祖母や母のように、みんなに“おいしい”って言われたくて、子どもの頃から“料理の先生”になりたいと思っていました。東京に嫁いだ母のために、祖母が年に数回、京都の錦市場で食料をいっぱい買い込んで遊びに来てくれたのですが、下ごしらえをしていた祖母と母を手伝ったのが最初の料理体験です。幼稚園児だったので、さやえんどうの筋を取ったりしたくらいなのですが、自分も仲間に入れてもらえて大人になったような気分がして、とてもうれしかったのを覚えています。小学生の頃には、和食の先生をするようになった母を真似て、レシピノートを作っていました」

大学入学後に、フランス料理研究家の上野万梨子さんの料理教室に通い始め、その縁で上野さんのアシスタントを務めるようになります。

「学生時代も含めて3年間アシスタントをやらせていただき、料理のことから社会常識まで、たくさんのことを勉強させていただきました。まだ料理の知識も経験もほとんどないときに、万梨子先生の洗礼を受けたのは大きかったです。また、センスやクレバーさにあふれ、ストイックな万梨子先生を間近で見て、不器用で自信のなかった私にはとても同じことはできないと、女性が自分ひとりの名前で仕事をすることの大変さというのを感じました」

ポジションにこだわらず、多方面から料理を学ぶ

上野さんの渡仏を機にアシスタントを卒業し、飲食事業を手掛ける企業でメニュー開発を行うようになった渡辺さんですが、開校してから1年ほどだった「ル・コルドン・ブルー東京校」にスタッフとして誘われます。キッチンを希望したものの、事務局へと請われました。渡辺さんは大学時代にフランスの「ル・コルドン・ブルー」に短期で通ったことがあり、料理のことも学校のこともある程度わかるからというのが抜擢の理由でした。

「当時のコルドンは、素晴らしい経歴のフランス人のシェフたちがいるのに、日本では認知度が低く、スタッフと生徒がものすごく少なかったんです。私は事務局担当なのに、シェフのアシスタントや広報業務、ときには通訳まで務めて、それはもう大変でした(笑)。そのうち自分でイベントを企画させてもらえるようになり、大規模なイベントが実現する楽しさとやりがいを感じました。そして、ここでしか学べないことをすべて吸収したいと考えるようになりました。就業時間を超えても22時半頃まで職場にいて、洗い物を手伝いながら授業を見学したりしていました。同じカリキュラムでも、期が違ってシェフが違うと、料理に対するアプローチの仕方が違ったりするんです。それも興味深くて。学校の運営体制がまだこじんまりしていたからこそ、いろいろな経験ができたと思いますし、名だたるフランス人シェフたちの身近で料理を学べて幸運でした」

優れたフランス人シェフたちと間近で接しているうちに、渡辺さんのフランス料理に対する意識も、少しずつ変わっていきます。

「“フランス人は働かない”なんていう人もいますが、それは大きな誤解です。シェフたちは、ものすごく働きます。たった一皿の料理を作るために、ものすごいエネルギーを使って準備していました。新しくてかっこいい料理をやりたくて『クラシックなんて古い』と思っていたのに、それを見て、どんどんクラシックなフレンチの魅力にはまってきました。その当時から、すでに時代の流れで継承者が少なく、早かれ遅かれ、消えていくかもしれないテクニックや生きた知識を今のうちにもっともっと勉強したい!と思うようになりました」

こうして「ル・コルドン・ブルー東京校」に5年間勤務し、料理留学の費用を貯めた渡辺さん。渡仏前の半年ほどの間、『料理の鉄人』をはじめとする料理番組のフードコーディネーターチームの一員として働きながら、一方でレシピ開発も行いました。

「『料理の鉄人』での経験の影響は大きかったです。チームのボスも女性で、こういった仕事では開拓者。その知識量と行動力、判断力、勇敢さは圧巻でした。先輩方も皆、ものすごくよく働いていました。最善のものを形にするためには、労力を惜しまない。働くこと、とりわけフリーで働いていくということ、いいものを作り上げるというのはこういうことなんだと、背筋が伸びる思いでした。また番組では、時代をときめく料理人が来て、ガチンコで料理を作る。その熱気に触れて、料理の厳しさを再確認すると同時に、一度封印したはずの想いがあふれてきました。『自分もやっぱり料理がしたい!』と。年齢も上になっていたので、最後のチャンスだと肝に銘じ、ともかく一度、必死にやろうと決意しました」