好きが高じて料理の世界に

物作りが好きで、編み物や刺繍が得意だったという大森さん。セーター作りやレース編みに夢中になっていた高校時代に、都内有数の名門お嬢様学校の同級生のお宅で、ホームメイドのお菓子と出合います。

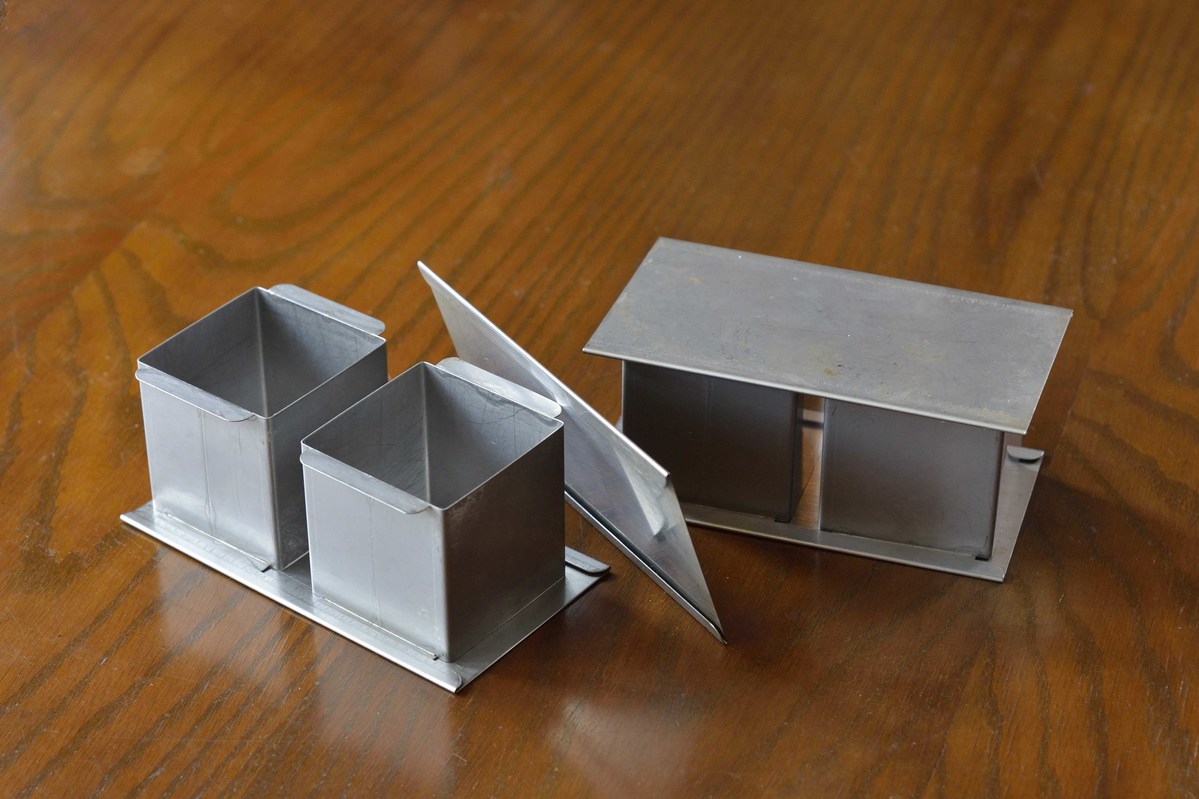

「手作りのパウンドケーキを出されて、“お菓子って自分で作れるの?”って興味が沸いたんです。自宅にはオーブンがなかったけれど、タルト型を買ってみて、逆さにして、その上にシュークリームの生地を絞り、無水鍋に入れて焼いたらちゃんと膨らんだの。これは面白いなって感動して、お菓子作りに目覚めました。鍋を使った作り方が本に載っていたわけではなく、“食べてみたい”っていう好奇心で、どうやったらできるかを自分で考えましたね」

大学ではフランス文学を専攻。雑誌のパリ特集を見て、パリジェンヌが泡のお風呂に入り、朝食にクロワッサンとカフェオレをとる姿に憧れ、大森さんの心の中でフランスの存在感がどんどん増していったといいます。いつか必ずフランスに住むと決め、卒業後は渡仏費用を貯めるために一般企業に就職。平日は仕事、休日は好きなお菓子を作る生活を4年ほど続けた後、パリの名門料理学校「ル・コルドン・ブルー」に入学します。

「最初は『ついに来ちゃった! でも、どうしよう?』って不安でいっぱいでしたが、同時に『来ちゃったからには、ここからが出発点だ』という思いもあって、寝る間も惜しんで料理やお菓子作りを学びました。学校の授業は一日おきだったから、空いている時間はいろんなレストランで研修をしました」

当時、研修先は足で探すのが鉄則。食事に行って食べた料理に魅了されたパリ7区の三ツ星レストラン「アルページュ」では、オーナーシェフのアラン・パッサール氏に「働きたい」と直談判。最初は渋られたものの、熱意が通じて採用され、今では“日本人女性で初めてアルページュで働いた人”として、お店を訪れるたびに温かく迎えられるそうです。1ツ星を獲得してさらなる星を目指していた当時の「アルページュ」の労働環境は大変厳しく、今よりも狭い場所で、猛烈に働いたという大森さん。昼食は立ったまま5分で済ませ、夜の営業を終える頃には24時を回り、帰路に就くのは夜中の1時半頃。それでもとても面白かったと笑顔で話します。

実力派シェフの下で、知識や技術を習得

特筆すべきは、大森さんが研修をした店の多くが星付きで、名立たるレストランだということ。「アルページュ」をはじめ、1582年創業の「トゥール・ダルジャン」、数ある三ツ星の中でも別格とされるベルナール・パコー氏の「ランブロワジー」。さらには世界的スターパティシエのピエール・エルメ氏がシェフを務めていた「フォション」、ショコラティエとして活躍するジャン=ポール・エヴァン氏がシェフを務めていた時代の「ホテル・ニッコー・ド・パリ」など、数々の実力派シェフの下で、料理の知識や技術を習得したのでした。

「今は有名な人たちばかりですが、当時はみんな若かった(笑)。『ホテル・ニッコー』には、エヴァンのバイクで一緒に通っていましたよ。エヴァンは昔の職人気質で、誰にもレシピは見せないし、周囲にも厳しかったけれど、彼の作ったタルト・タタンは世界で一番おいしかった。『フォション』のときのエルメさんは、26歳と若くしてシェフになり、年上の優秀なパティシエたちを指揮しなければならないので、すごく頑張っていましたね。フォションでは最高のものを提供しなければならず、常に厳しく品質を求められました。下っ端の私はクロワッサンを丸めて焼いていたのですが、焼き上がりをチェックしに来たエルメさんが一つ一つ重さをチェックして、規格に合わないものは目の前でどんどん捨てられました」

「フォション」は、フランスおよび近郊のパティスリーやブーランジュリーの跡取りたちの修行先に選ばれる店でもあり、当時の大森さんの同僚にはビッグネームがずらり。現在、フランスのチョコレートメーカー「ヴァローナ」のエグゼクティブ・シェフ・パティシエで、併設の製菓学校「レコール」の校長を務めるフレデリック・ボウ氏、ルクセンブルクの老舗洋菓子店「オーバーワイス」のジェフ・オーバーワイス氏、モダンから伝統回帰で独自の世界を築いた「セバスチャン・ゴダール」氏など、錚々たる顔ぶれ。同時期ではなかったものの、著名なパティシエのフレデリック・カッセル氏やパトリック・ロジェ氏も在籍していたそうです。

「『フォション』で一緒に働いた人たちは、今やみんなグランシェフ。黄金時代でしたね。今芽が出ている人たちの多くが、エルメさんの下で働いていました。エルメさんが立派なのは人を大切にして、ちゃんと育てるところ。私がフランスで取材をするときにはいろんなお店を紹介してくれるし、本もたくさん読んでいて勉強家。パリでは若いシェフがどんどん出てきていますが、未だにエルメさんを超える人はいないですね」