処女作は盛り付けの基本と定番料理をまとめた保存版に

その本作りは「とにかく大変でした。出来上がった時はもう私、何も怖いものはないと思えた」ほど。撮影は5日間に及び、1日30品以上の撮影が予定されていたそう。食材を保管するための冷蔵庫が足りないからと冷蔵庫を買い足し、盛り付ける器を探し、撮影メニューを考えては盛り付けのスタイルを試すという作業を繰り返したといいます。

そうして迎えた撮影当日は料理教室を手伝ってくれるアシスタントさん4人の力を借り、編集担当者とカメラマン、そして宮澤さんというチームは一丸となって臨みました。時には朝8時から始めた撮影が深夜の2時までかかったことも。そのあとに続く原稿のまとめがあり、さらに校正、校正、校正……という日々が続きました。

「本が出来上がってきた時は本当に感激しました。それ以来、料理本を見る目が変わりましたね。世の中にたくさん出版されている本はこんなにたくさんの人の手を借りながら、こんなに大変な思いをして作られたものなんだ、と。もう軽い気持ちで見られませんよね」

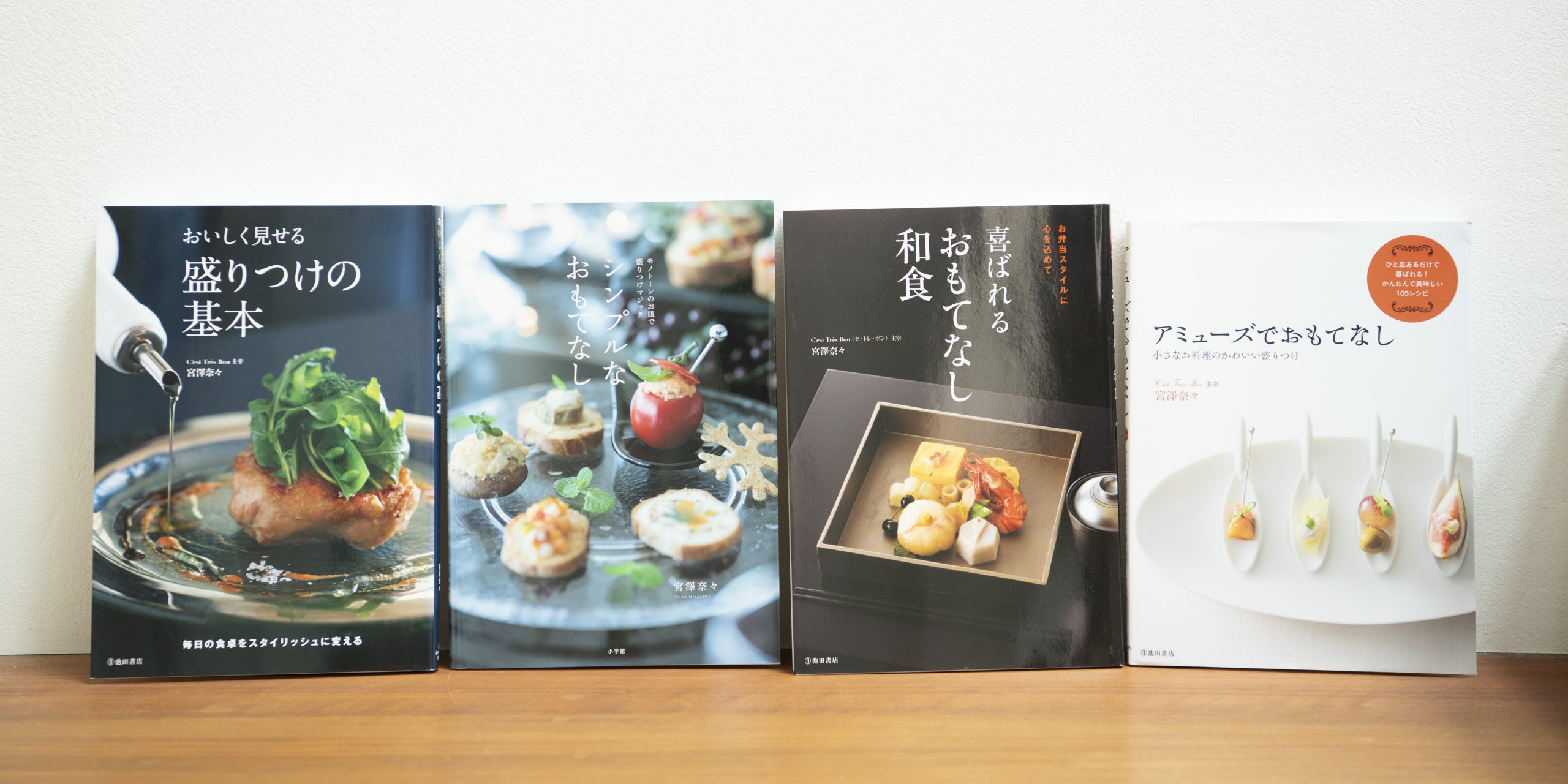

160ページに及ぶ1冊目は、タイトル通り、盛り付けの基本がみっちり盛り込まれました。表紙のチキンソテーをはじめ、掲載したレシピは普通の家庭で気軽に作れるメニューばかりなのに、盛り付けはレストランや料理屋でいただくかのような本格的なもの。ちょっとの工夫や器選びでチキンソテーがとびきりの一皿になるという提案にあふれていて、「実際、フードスタイリングや料理学校のテキストに使われていると聞いています」。これ1冊持っていたら安心というテキストブックに仕上がりました。

「本に載せたレシピは我が家の定番料理ばかりなので、私のメモ代わりにも(笑)。おせちなどは、ここに全部載せているので、毎年開く便利な一冊になりました」

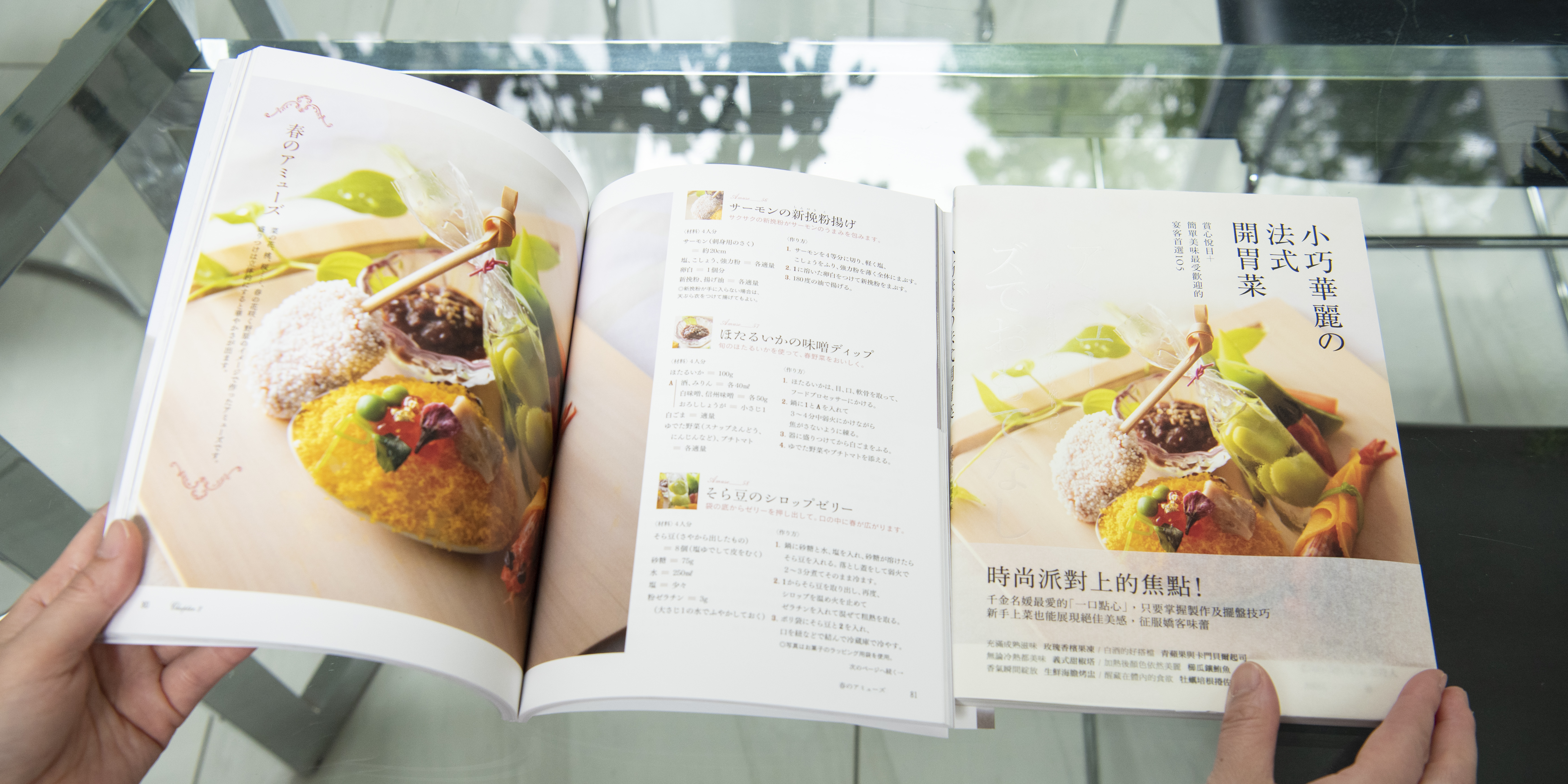

この1冊目は教室の生徒さんをはじめ、多くの読者から支持を集め、中国語にも翻訳されて、台湾と香港で出版されました。

出版の前後から活躍の場が大きく広がった

この1冊目の出版の前後から宮澤さんの世界は大きく広く展開し始めます。前述のように、本の出版の話と前後して、知り合いを通して女性誌にも活躍の場が広がったのです。宮澤さんが得意とするおもてなし料理のレシピとテーブルコーディネートを紹介するページを何度か続けて担当していたのですが、1冊目が出版された後は、その動きに拍車がかかりました。

その証拠に、それまでも料理教室を開催していたキッチンメーカーのクリナップが主催するドリーミアクラブの担当者を通じ、小学館の編集者から2冊目の本の依頼が舞い込みます。

2冊目は、モノトーンのお皿を使った『シンプルなおもてなし』の本。3皿1コースの構成で同じレシピの料理を3つの盛り付けで見せていくというものでした。誌面のあちらこちらにアイディアとセンスが光る1冊にまとまりました。

その後も池田書店からさらに2冊を出版します。教室で人気のお弁当スタイルで盛り付けた和食をまとめたものと、前菜として供されるアミューズばかりをまとめた1冊。

いずれも宮澤さんが「大好き!」という世界観でまとめられました。アミューズの本は1冊目と同様に翻訳され、台湾で出版されています。とくにこの本は自ら企画して出版することができた本なので、本の完成も翻訳版の出版もとても嬉しかったのだそうです。

「ゲストに喜んでほしい」という気持ちがすべて

本の出版に、女性誌や新聞等メディアでの活躍、イベントの登壇などの仕事が、当時から今まで引きも切らず舞い込んでいるという宮澤さん。

「大好きな世界だからついがんばっちゃう」といいますが、仕事ではもちろん、たとえプライベートでのおもてなしだったとしても、相手に喜んでほしいからと100%以上の力で取り組んでいるそうです。打ち合わせや撮影時の賄い用の食事ですら、ゲストが「素敵!」とつい感嘆の声を上げてしまうテーブルを用意してもてなすのが常。求められた以上の力で応える誠実さに、編集者をはじめとするクライアント各社からの信頼が厚いであろうことは想像に難くありません。

「料理は、学んでも学んでも、奥が深くて終わりがないですね。毎日食材と向き合いながらアイディアを見つけ、作り上げていくことにとにかく夢中です。でも、レストランではありませんから、ごく普通のお店で手に入る食材で、喜んでくださる料理を考え出すこと。それが私の喜びであり生きがいです」

だから器のプロデュースの話が舞い込めば、どうしたら料理が引き立つ器ができるだろうかと一心に取り組み、2018年の春から始まった月刊誌での連載では、「時間の許す限り自分の足でいろいろ探し、試作し、盛り付けやコーディネートを考えています。要領が悪いので時間がかかるのです」と謙遜しますが、それもプロとしての探究心のなせる技。スタイリストを入れず、食器やグラスなどテーブルコーディネートに必要なものはほとんどすべて自前のもので構成しているそう。

「昔の自分の盛り付けや使っている器を見ると、『いまいちだなあ』と思うこともしばしば(笑)。料理にも流行がありますから、常に勉強を続けないといけませんね」と自分に厳しい宮澤さんです。

そんな宮澤さんの教室に来た人はみんな料理好きになっていくそうです。

「『料理はあまり好きではないけど毎日やらなければならないことだから』とおっしゃっていても、レッスンに通い始めてからどんどん料理を好きになってくれる生徒さんが多いんですよ(笑)。私が楽しそうに料理しているのを見て一緒に楽しんでくださるのかも。料理中や盛り付けしながらも『かわいい!』とつい言っちゃうものだから、やってみようかな、真似してみようかな、と楽しんでくださって。そんな様子を見ると私も嬉しいですし、料理をやっていてよかったと思える瞬間ですね」

こだわり抜いて作り上げたという自宅キッチンに立たない日はないと言います。広い中庭を囲む真っ白な空間には、どーんと据えられたポーゲンポールのシステムキッチンにドイツ製の冷蔵庫、造り付け家具のあちらこちらに美しく配置されたガラス器などが輝きます。そこで料理する宮澤さんはまさに誰もが憧れずにはいられない“ザ・料理サロンの先生”。でも、そんな舞台装置がどうのという以前に、とにかく料理中の宮澤さんの楽しそうな姿にああ、なるほど、とうなずいてしまいます。料理は楽しいということを、身をもって伝えてくれる宮澤さん自身に仕事が引きも切らない理由がありました。