本が出たら劇的に変わる?と思いきや、変化はゆっくり

こうして無事に1冊目の著書を世に送り出した森崎さん、「実のところ、本が出たらもっと劇的に変わると思っていたんですが、そんなことはなくて(笑)。料理教室のほうも地道な集客が常に必要だと悟りました」と言いますが、変化はゆっくり、着実にやってきていました。

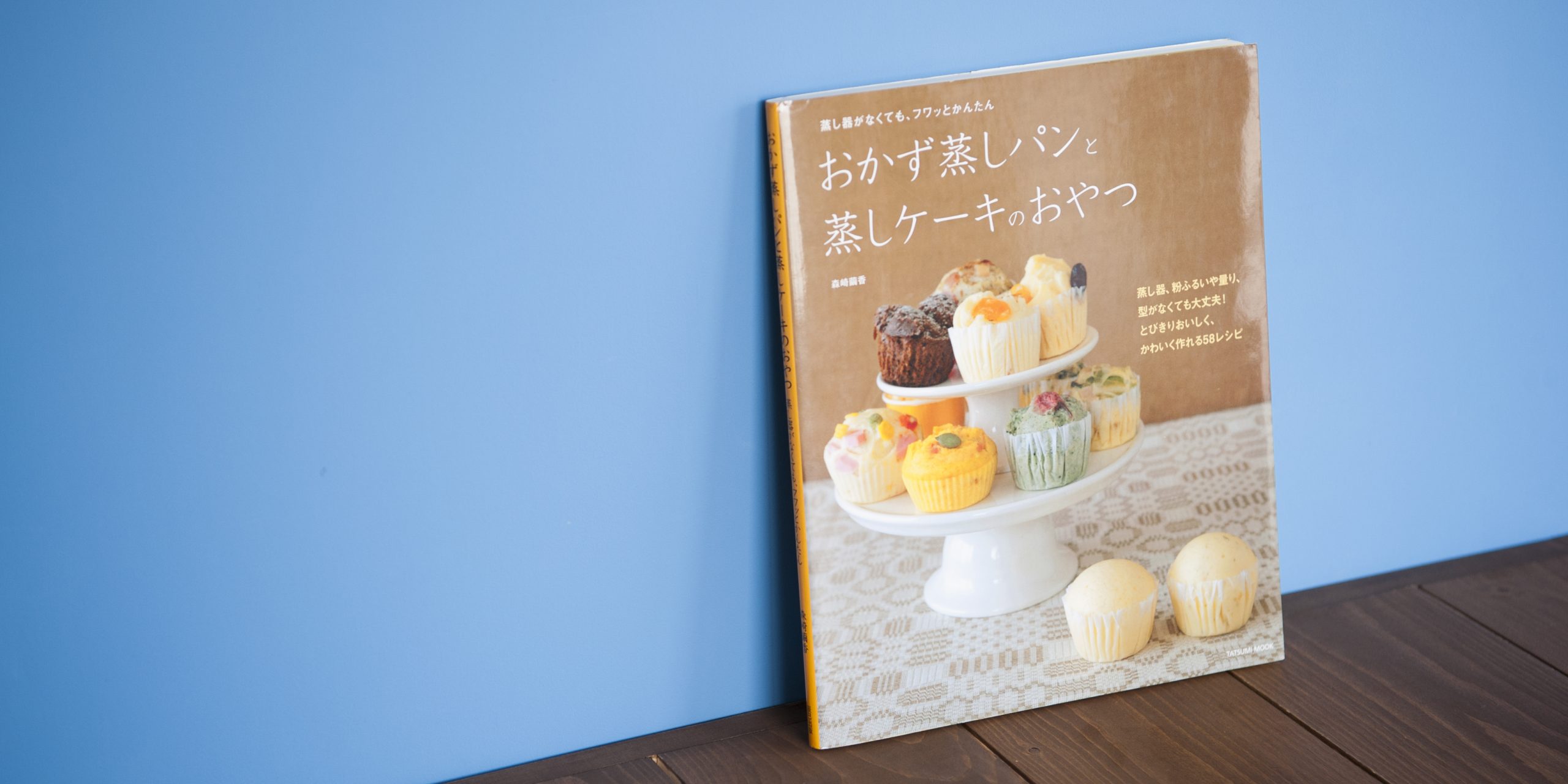

1冊目を見た雑誌編集部から蒸しパンの企画依頼が来たほか、他の雑誌からもお菓子企画で声がかかるようになってきました。また2冊目の出版もほどなく決まり、2012年5月に『グラススイーツの本』(ルックナウ)が出版されます。

2冊目の本は、1冊目の蒸しパンの本を見てのオファー。レシピのラインナップがバラエティに富んでいたこと、

「はじめての打ち合わせの時に、

3冊目の『カップスタイルで簡単!スープの本』(エイ出版社)は、

それからは多くの本の撮影と出版が続きます。多い年は複数の企画が同時進行し、ある本の撮影の間に別の1冊の撮影をはさむこともあるほどの売れっ子に。本の著者という仕事だけでなく、モデルさんがいるような現場で料理するフードコーディネーターを経験する機会にも恵まれます。

「いただく企画にただただ真摯に対応していただけ」と言いますが、1冊目、2冊目の評価が次につながったのは間違いないでしょう。

1冊目の後に依頼を受けたメーカーのレシピ撮影では、

「今でも仲良くしていて、

料理研究家として経験を積み、編集者やフードスタイリストといったプロフェッショナルとの交流が深まるにつれ、徐々に自分の方向性や森崎色を意識した企画を考えるようになります。

森崎さんにとって思い出深いのは、1冊目の著書から数えて7冊目となる、河出書房新社から出た『野菜のたっぷりマリネ、ピクルス、ナムル』でした。この本が1冊目と同じ編集者と再びタッグを組んだもの。

「1冊目の時から『森崎さんとまたやりたい』とおっしゃっていただいていたので、私から野菜の作りおきはどうかと相談したんです」。

森崎さんからの相談を受けて、同社のロングセラー本のこと、季節的なことなどの要素を加えて作られました。

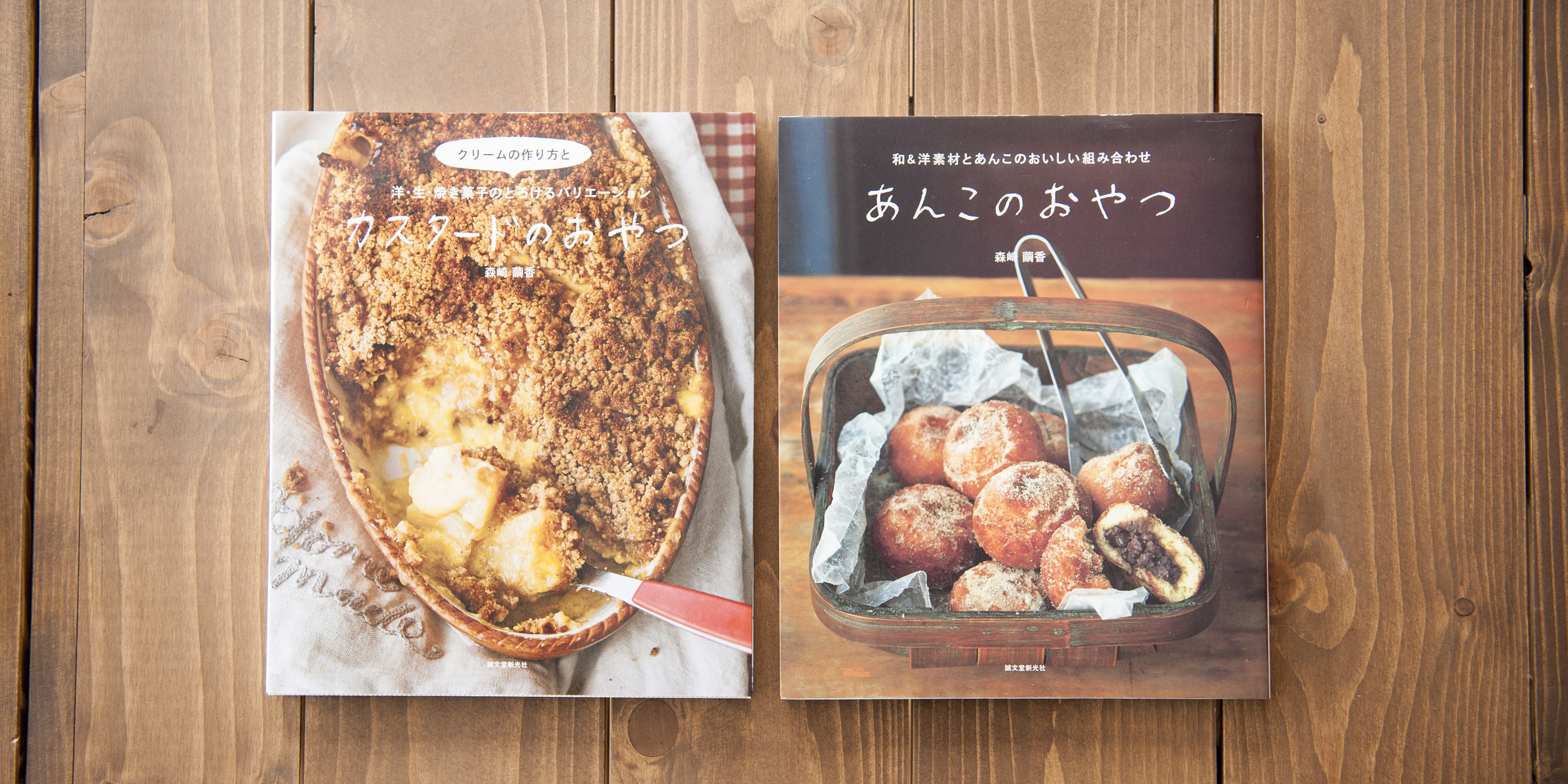

また、森崎さんの仲良しのフードスタイリスト、つがねゆきこさんと「あんこが好き!」という共通認識で盛り上がって企画を立てた『あんこのおやつ』は、つがねさんから誠文堂新光社に持ち込んでくれた企画でした。自身だけではなく、そんなアプローチ法もあるというのは、森崎さん自身にとっても“気づき”だったといいます。

それから撮影までに5か月ほどの時間があり、メニューやレシピだけでなく、スタイリングに至るまで、つがねさんと二人で徹底的に練り上げました。撮影しながら「このチームで次に何を作る?」と話していたこともあり、続編刊行ムードが漂う中での制作は本当に楽しかったと森崎さん。信頼できる人間関係を構築すれば、おのずとそんなところからも仕事のチャンスは広がっていくのかもしれません。

次のテーマは意外にも森崎さんのご主人の「あんこときたらカスタードでしょ!」という一言で『カスタードのおやつ』の出版が決まり、2015年12月、2016年11月と2年続けて書店に並び、元気な双子の料理本ということになりました。

シンプルで手間なし、長く愛されるレシピを作りたい

すっかり人気料理研究家になった森崎さん、ずっと憧れていた出版社に自分から営業をかけることに挑戦してみる一方、どんな人でもお菓子を作って食べることが楽しめるようにと企画した本の出版も手がけるようになりました。例えば『小麦粉なしでつくるたっぷりクリームの魅惑のおやつ』(日東書院本社)と、『米粉で作る うれしい和のおやつ』(立東社)は食物アレルギーのある人もない人も一緒に楽しめるように、また『焼かないケーキ』(日東書院本社)

「企画は考えようとしてすぐ思いつくものでもないので、気になったことがあったら周りの人にまず話してみるようにしています。従来のものではないケーキを欲しがっている人がきっといるはずと思いついたら、『こんなレシピが1冊にまとまっていたらどう?』と積極的に周りに話してみました。『面倒くさい』とか『それなら買うかも』といった素直なコメントはとても参考になります」

企画を持ち込むとしても、やはり大事なのはテーマではないかと森崎さんは考えています。

「本が出したくて、でも実績がなかったあの頃は、とりあえずブログにできること、こんなことを考えているといったこと、また勉強したことや資格のことなど、私を判断していただける材料はできる限り書き込んでいました。私はSNSを使いこなせているとはとても言えないのですが、ブログに目を留めてくださった方がいて1冊目につながりましたから、やっていて良かったと思います」

学校を卒業して社会人になってはじめての一人暮らしをしていた時、森崎さんが頼りにしていたのは栗原はるみさんの『私の贈りもの』と『もうひとつの贈りもの』(共に文化出版局)という2冊。

「この本を見ながら本当によく作っていました。私も今、レシピを作る立場になってみて、手間がなくシンプルなレシピほど難しいものはないと実感しています。私もこんなふうに長く愛されるレシピを作っていきたいです」

自分が経験したように、「本を見ながら作って『おいしかった』『楽しかった』と感じていただけたらまた作ってもらえるでしょう。求められる限り本の仕事は続けていきたい」とも。料理家としての原点でもある本の制作は今後も続けつつ、そこに新たな時代のニーズを入れ込んでいくことが今後の課題です。