「修業して独立」だけだった人生観が変わる

10代から国内外のカフェやダイニングなどで働いていた宮内さんは、料理の専門性を求めて東京・自由ヶ丘の「ラ・ビュット・ボワゼ」に入ったことでモダン・フレンチに傾倒します。その後、2006年に銀座にオープンしたイタリアン「ダズル」の立ち上げに参画。ダズルは、当時、世界ナンバーワンのレストランといわれたスペインの「エルブジ」から帰国した料理人がシェフを務めていました。洋食でもっともキラキラしているのはフランス料理だと信じていた宮内さんは、新しい世界の動きに驚きを感じます。

そんななかで独立を目指して日本全国のレストランを食べ歩きしていた時、2008年にオープンしたばかりの大阪のレストラン「HAJIME」に出会います。食材の情報や提供の方法、味の組み合わせ方など料理人として「頭で料理を食べる」クセがついていた宮内さんは、オーナーシェフ米田肇さんの料理を食べて「脳天を打ち抜かれたおいしさに衝撃を受けた」といいます。この衝撃が忘れられなかった宮内さんは、すぐさまHAJIMEに入社します。

HAJIMEは、現在ミシュランガイドで三ツ星を獲得している日本を代表するレストラン。開業当初こそフランス料理の看板を掲げていましたが、2012年に「フランス料理」と名乗ることをやめ、ジャンルに属さないイノベーティブなレストランとしてアップデートされます。さらに、「世界のベストレストラン50」という新しいレストランランキングへの入賞を目指すなど、既存のシステムや方法に捉われず、常に変化と革新を目指すグローバルなレストランでした。

フランス料理が中心だと思っていた料理業界が変わってきている――。そうした動きを感じながら宮内さんは、「料理人が歩む道も変わってくるのではないか」と、考えるようになります。たとえば、人気店で修業した後に、借金をして自分の店を持つという道だけだった料理人の道もどんどん変わってくるのではないか。「決められた料理人の人生に抗う」ことを決意するのです。

フードキュレーション的発想で料理教室をとらえてみる

「食材を集めてきて地方に繋ぐ」というフードキュレーションの狭義な意味から、その役割は、これからもっと広がっていくと宮内さんは言います。

「たとえば、食品を扱う大きな企業では、研究開発部門の人たちの専門的な知識と、営業や販売戦略部門の人たちのマーケティング視点での発想、それぞれを理解して横断的に商品開発やプロジェクトを進めていく必要があります。また、飲食店のスモールビジネスを興したいという別の場面では、コンセプトに基づくデザインや、デジタルネイティブな時代のコミュニケーションやそれにまつわる人員の配置など、食を中心にしたあらゆることを編集する必要があります。それらを可能にするのがこれからのフードキュレーションという概念になっていくと考えています」

料理教室を運営する料理家の存在も、同じようになっていくのではないかと宮内さんは言います。

「料理人という軸を持ちながら、それを少しずつずらしていくことをして、自分らしさを模索してきました。例えば料理教室も、料理を中心にして、いくつかの軸をもっていけば、食を中心にしたフードキュレーションの概念にもあてはまるようにも思います」

フードキュレーションは方法ではなく概念である。今は、その概念を因数分解しているところだと宮内さん。個人としては、経営のことをもっと知ることで、今の状況からジャンプアップして、オンリーワンの存在になっていきたいとも言います。

「これから先、ユーザーに選択されるのは、オリジナリティしかなくなってきます。他にやっていないことを掛け合わせて、フードキュレーターとしてもっと幅広い視点を持っていく必要があると思っています」

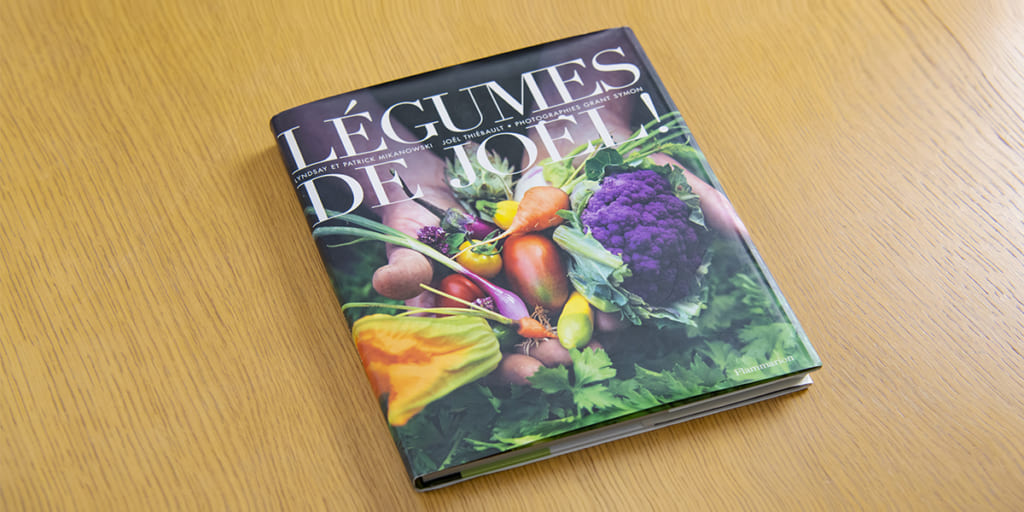

《Légumes de Joel》(ジョエルの野菜)と題された大型本。パリのトップシェフたちがこぞって使う野菜生産者、ジョエル・チエボーさんの野菜を使ったレシピが、美しい写真とともに掲載されています。生産者が主役になった料理本が成り立ち得るというフランスの食文化の深さに、宮内さんは憧れをいだくようになります。

DINING OUTで出会った愛媛県大洲市にある「梶田商店」の醤油「巽晃」(たつみひかり)。地元産の素材にこだわるのはもちろん、一つひとつの行程を丁寧に作り続ける梶田商店の醤油は、宮内さんをして「僕は日本で一番おいしいと思っている醤油です」といわしめます。

フードキュレーター 宮内隼人さん

フードキュレーター 宮内隼人さん