6)高低、速度、強弱、イントネーション、ポーズ(間)にメリハリを

話の中でも特に大事な部分、キーワードとなる部分は強調して伝える必要があります。上にあげた5つは「周辺言語(パラランゲージ)」といって、言葉の意味を強くするなど、言葉を支えてくれますが、うまく使わなければ逆効果になることも。台本でも大事な単語やセンテンスはマーキングしておいて、そこを特にゆっくり、強く言う、前後にポーズ(間)を入れるなど、意識してみましょう。

持ち時間「ぴったり」を守ることの重要性

さらに、小さいことのように思えてとても重要なのが、持ち時間をきちんと守ることだといいます。

「まさにタイムイズマネーです。その講演やイベントが聞き手の皆さんにとって有料か無料かを問わず、大事な時間を割いてその場所に集まってくれているという意識が欠落してはなりません。予定していた時間より短く終わった場合は、物足りなさを感じたり損をしたと思う人もいることでしょう。逆に、時間がオーバーしてしまった場合、次のアポイントや電車の時間などに影響することだってあります。予定通りの時間をきちんと守るのは、実は本当に大切なこと。甘くみてはいけないんです」。

台本をしっかり練っておき、時間配分を緻密に考えておくとともに、現場でアクシデントがあった時に調整できる部分を残しておくことも大事、と佐藤さんは言います。

「まず多いのは、前段階の挨拶が長すぎるケース。ここで時間を取るのは時間泥棒です。またマイクやスライドの調子が悪いとか、居眠りする人が出てきたので途中で休憩を入れるといったこともあるかもしれません。そういうケースにも対応できるよう、“省略してもいい内容”を決めておくことも大事でしょう。最後に少し時間の余裕があった場合は質疑応答の時間を残すこともできますから、オーバーするよりは少し短めで設定しておくのがいいかもしれません。後半急に早口になって、最後まで話し切ろうとするのは禁物です。テレビの場合でも、言いたいことを全部言おうと早口でまくし立てるのは独りよがりだということを覚えておきましょう」

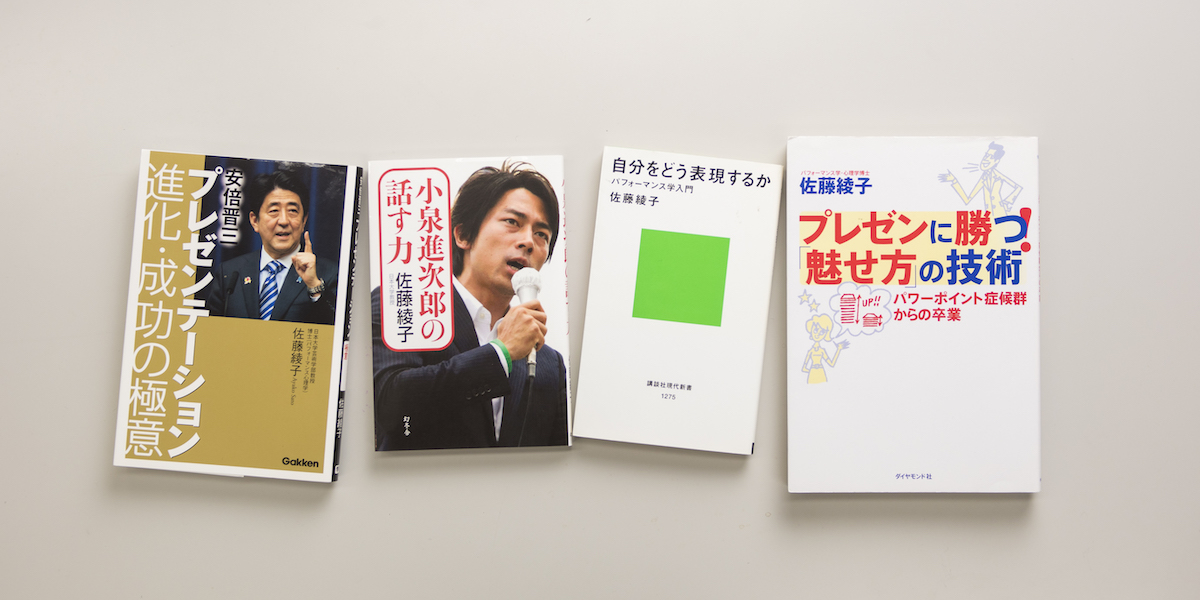

佐藤綾子さんの「大勢の前で話す」ことに関する著書。

聞き手はあなたの話を聞かない権利がある!

最後に、絶対忘れてはいけないこと、と佐藤さんが話してくれたのがこの言葉。

「“聞き手にはあなたの話を聞かない権利がある”ということを理解しておかなければなりません。日本の聴衆はスピーカーに甘く、つまらない話でも辛抱強く聞いているふりをしてくれますが、例えばアメリカであれば、話が冗長だったり小さい声でボソボソと話していたりすれば、わざと大きな音を立てて退場する人もいます。そういう聴衆によって、スピーカーが育てられているとも言えます」

頼まれたから話すのだ、私の話を聞きたい人が集まっているはず、などという考え方は持たない方が得策。十分な準備をし、情熱をまっすぐに伝える話し方を目指しましょう。