パスカル・バルボ氏の信頼を得て、スーシェフにまで登り詰め、星の数がどんどん増えていく時代を共に築き、惜しまれつつ帰国の道を選んだ岸田さん。その後の華々しい活躍は、誰もが知るところです。

けれども、そもそも誰も知り合いのいないフランスで、貯金を切り崩しながらの食べ歩き生活に不安はなかったのでしょうか。

当時の岸田さんを支えていたのは、ふたつの強い思いでした。ひとつは、日本での修業経験に基づく自分への信頼です。「東京での仕事は厳しかったですが、これ以上できないほど懸命に働き、技術を習得したという自信がありました。フランス語はまだ初級レベルだったので、現地の料理人に言葉では敵わないかもしれないけれど、僕のように働けるフランス人はいないだろうから、負けるはずがないと思っていました」

そしてもうひとつが、時間や機会を失うことへの恐れです。「僕のような渡仏のしかたは、確かにリスクが大きく、先が見えない不安もあります。一方で、引き続き東京で働きながら、不安がなくなるまでもっと貯金をして、ネットワークを見つけてからいつか行きたいと思っていたら、時間や機会をロスするリスクが大きくなるわけです。30歳で料理長になりたかった僕にとって、行って失敗するリスクより、時間やタイミングを失うリスクがもっとも怖いものでした」

いつも未来に視点を置き、そこから現在へと逆算するような岸田さんの考え方は、この頃からすでに確立されていました。その視点をもって、岸田さんが今「未来から見て危機的な状況にある」として積極的に向き合っているのが、海を守る活動です。

これを読んでいるあなたと共に、海の未来を考えたい

岸田さんは今、食の将来のためにやらなければならない大切なこととして、サステナブルなシーフードを始めとする海の資源保護活動に取り組んでいます。東京のトップシェフ30人以上と、食を専門とするジャーナリストで構成されたグループ「Chefs for the Blue(シェフス・フォー・ザ・ブルー)」の主要メンバーのひとりとして、日本の海とその恩恵であるシーフードが抱える問題を、積極的に発信しています。

日本に帰国して以来、料理人としてほぼ毎日シーフードに触れてきた岸田さんは、日本の水産資源が危機的状況にさらされていることを、肌で感じてきました。

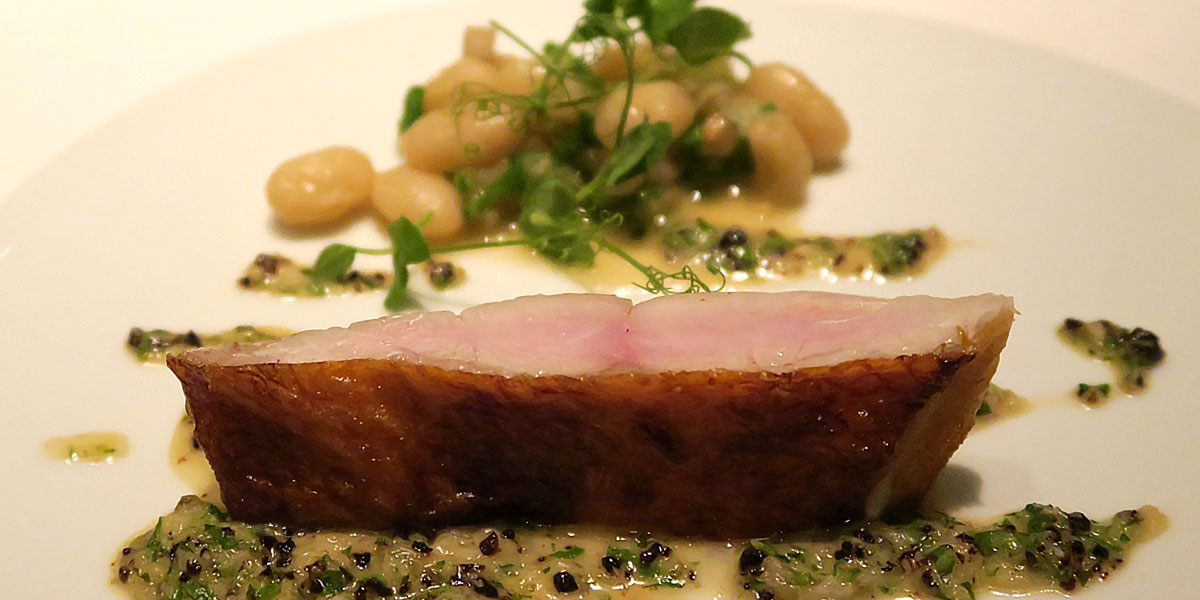

たとえば岸田さんが大好きで、多くのお客様にそのおいしさをお届けしたいという、脂ののった2kg以上の大型のキンメダイ。「カンテサンス」を開店した当初は安定して入荷できていたこの魚も、年を追うごとに手に入れられる数が減り、サイズは小さくなり、身質も低下しつつあるそうです。

「僕たち料理人は、日本の水産資源の現状を正しく知り、それをお客様に直接お伝えすることができます。ですから専門家をお招きして学び、それを発信する活動をしています」

けれども状況は思った以上に深刻で、もはや志のあるシェフや漁業関係者が、個人で活動するだけでは食い止められないという現実に直面しています。

「水産資源の枯渇は、いまや世界的な問題です。これを解決するには、国が動き、国同士で現状を認識して、国際的なルールを定める必要があります。けれども国は、僕たちシェフ仲間のグループが声を上げただけでは動きません。国は国民の総意のもとに動くものですから、当たり前ですよね。だからこそ、国民の総意として、みんなにも声を上げてほしいのです」

「このインタビュー記事を読んでくれる方は、食を仕事にしていたり、食に関心が高かったりする方だと思います。つまりシーフードが身近にある。そんな身近な海の恵みについて関心を持ってほしい。そして小さなアクションを起こしてほしい。たとえばソーシャルメディアで気になる記事をシェアしたり、いいね!を押したりするだけでも、それが重なれば大きなムーブメントに繋がるかもしれません。

それをお願いすることが、僕が今日ここでお話しようと決めた理由です」

これを読んでいるひとりひとりが、岸田さんのような社会活動をすることは、難しいかもしれません。けれどもちょっと声を上げるだけなら、きっと誰にでもできるはず。まずは岸田さんを中心に、「Chefs for the Blue(シェフス・フォー・ザ・ブルー)」の活動を見守って、小さないいね!をしてみませんか。